هل نجح الأسد في كسر طوق العزلة؟

شاهر الشاهر

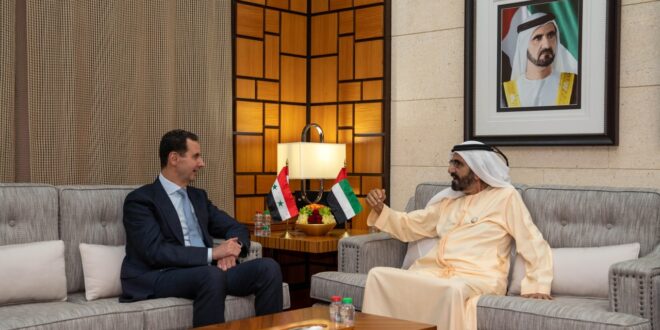

رسائل كثيرة حملتها زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهي الزيارة الأولى التي يقوم بها لدولة عربية منذ عام 2011، وأتت لتقول للعالم إن الأسد استعاد زمام المبادرة، وانتقل من رد الفعل والمجابهة إلى الفعل والحركة، بعد أن أقنع الآخرين باستحالة تنفيذ ما طمحوا إليه.

وأتت الزيارة في مرحلة تشهد تغيرات كبيرة، عربياً وإقليمياً ودولياً. فعلى الصعيد الدولي، تقود روسيا، الحليفةُ الاستراتيجية للأسد، معركة ستعيد رسم خريطة التوازنات الدولية، وستشكل البداية لنهاية عصر الأحادية القطبية الآيل إلى السقوط، لا محالة؛ تلك الحرب، التي وصفها الأسد بأنها تصحيح لمسار التاريخ وإعادة التوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، ورأى أن روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية. ورأى الأسد أن العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد، ففي سوريا هو تطرف، وفي أوكرانيا هو نازية.

على الصعيد الإقليمي، تحقّق طهران تقدماً كبيراً في المفاوضات النووية، التي أضحى التوصل إلى اتفاق بشأنها ضرورة أميركية في الدرجة الأولى، قبل أن يكون ضرورة لإيران، التي استطاعت إيصال رسائلها إلى الكيان الصهيوني، عبر القوة العسكرية حيناً، بحيث تم تدمير مقر للموساد الإسرائيلي في أربيل، وبالحرب السيبرانية في حين آخر، بعد أن استطاعت تحقيق اختراق كبير للموساد الإسرائيلي ورئيسه، ونشر صور وملفات من حاسوبه الشخصي.

أمّا تركيا، التي تبنّت الجانب العدائي لسوريا طوال الأعوام الماضية، فبدأت إرسال رسائل إيجابية إلى دمشق عبر إغلاقها مقرَّ الائتلاف السوري المعارض، الموجود في أنقرة منذ عام 2016، وعبر حملات التسفير لعدد كبير من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري، وإعلانها تنظيم مؤتمر لعودة اللاجئين السوريين، الذين أصبحوا يشكلون عنصراً ضاغطاً على الحكومة التركية، التي تتحضّر للانتخابات التشريعية في عام 2023، والتي من الواضح أنها أصبحت تتعرض لضغوط شعبية، ومن أحزاب المعارضة، بسبب موقفها تجاه قضية اللاجئين السوريين. كما تدرك أنقرة أن الأيام المقبلة لن تكون في مصلحتها في سوريا، وخصوصاً بعد التوتر في العلاقة بينها وبين موسكو نتيجة الموقف التركي بشأن الحرب الأوكرانية، والذي سيهدد التفاهمات الروسية التركية بشأن سوريا، وهو ما سيعني حتمية الخروج التركي من سوريا دبلوماسياً، أو عسكرياً إن اقتضت الضرورة.

أمّا “إسرائيل”، على الرَّغم من استمرارها في توجيه الضربات العسكرية إلى الداخل السوري، فإنها بدأت تدرك تغيُّر موازين القوى في الشرق الأوسط والعالم، والذي يصبّ في غير مصلحتها، وخصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من المنطقة، والانكفاء عن الخوض في ملفاتها وتعقيداتها. ولأن التفكير الرغبوي يدفع صاحبه، في أغلبية الأحيان، إلى عدم تقبُّل وجهة نظر تخالف رغباته، وبعد الاصطفاف الإسرائيلي إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والغرب ضد روسيا، بحيث لم تستطع أن تتجاوز فكرة مفادها أن الرئيس الأوكراني يهودي صهيوني، لتعلن تأييده في الحرب ضد موسكو، وهو ما سيعني بالضرورة توتراً في العلاقات الروسية الإسرائيلية العميقة والمتجذرة، وسيتجسد أول انعكاسات هذا التوتر في الملف السوري، الذي شهد تنسيقاً وتناغماً بين موسكو و”تل أبيب” طوال الأعوام المنصرمة، وهو ما كان يثير حفيظة الشارع السوري واستياءه بسبب سلوك الحليف الروسي.

فـ”إسرائيل” تريد المحافظة على تفاهماتها مع موسكو في سوريا، والاحتفاظ بعلاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وهي معادلة صعبة التحقيق، على ما يبدو، في الظروف الحالية.

أمّا عربياً، فبدأت الدول العربية تُعيد ترتيب أوراقها، وتستعدّ لمرحلة جديدة مقبلة لن تحمل لها الخير، على ما يبدو. فالدول، التي تعدّ نفسها حليفة للولايات المتحدة، بدأت تشعر بالاستياء والتهميش والانكشاف الاستراتيجي، بل الشعور بالخذلان ربما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان والمنطقة، وبعد رفض الرئيس بايدن إجراء أي اتصال معها، بل تجاوز الأمر ذلك حين تم توجيه الدعوة إلى العراق من أجل حضور قمة الديمقراطية، وتم تجاهل الدول الخليجية جميعها، وهو ما يعني تصنيفها، من جانب البيت الأبيض، على أنها دول غير ديمقراطية، وبالتالي فقدان الأمل بشأن تحسن العلاقة بالولايات المتحدة الأميركية طوال فترة وجود الرئيس الديمقراطي جو بايدن في البيت الأبيض، في أقل تقدير.

وما زاد الطين بلة، وأثار حفيظة الدول الخليجية، على وجه التحديد، هو استقبال الرئيس بايدن أمير قطر، ومنحه صفة الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، متجاهلاً الخلافات العميقة بين قطر وسائر دول الخليج العربي.

كما بدأت دول الخليج تشعر بالقلق، وازدادت مخاوفها في ظل ما يشاع عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما سيعني ربما، في حال تحقيقه، إطلاق يد إيران في المنطقة، وهو ما دفع عدداً منها إلى السعي لتوقيع اتفاقيات سلام مع “إسرائيل” التي شعر الخليجيون بأنها ربما ستكون الحليف الأخير الذي ستفرضه ضرورات المرحلة المقبلة، على الرغم من إدراكهم خطورة هذا التوجه واستحالة استمراره. فالمجتمع العربي ما زال رافضاً هذا النوع من التقارب، كما أن الكيان لا يقبل علاقة تكافؤ مع هذه الدول، وسيستخدم كل الوسائل للسيطرة عليها والإمساك بمفاتيح أمنها القومي.

نتيجة لذلك، بدأت بعض الدول العربية، التي تدور في الفلك الأميركي، التفكير في ضرورة إعادة صياغة تحالفاتها من جديد، والتي سيكون أفضلها، بالنسبة إلى هذه الدول، الاقتراب من روسيا، على الرغم من الخلافات التاريخية. ولعل سوريا ستكون البوابة العربية للدول الراغبة في التقارب مع موسكو وطهران أيضاً، فدمشق تربطها علاقة استراتيجية بتَيْنَك الدولتين، ويمكن لها أن تؤدي دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بينهما وبين الدول العربية الراغبة في ذلك.

ولأن هناك فارقاً كبيراً بين المبدأ الذي يخلق المصلحة، وبين المصلحة التي تخلق المبدأ، فلقد كانت دمشق، عبر تاريخها، تتعالى على الجرح الذي يسببه الأشقاء لها. كما أنّ مصلحتها تقتضي ضرورة الانفتاح على عمقها العربي في ظل ما تعيشه من عزلة وحصار اقتصادي كبيرين، أثّرا بصورة كبيرة في حياة المواطن السوري، وبات من الضروري التفكير جدياً في وضع نهاية لهذا الأمر، شريطة ألا يؤثّر ذلك في استقلالية قرارها الوطني.

ولأن القرار السياسي السوري هو قرار عقلاني، فإنه يقوم على منطق تعددية البدائل، بحيث يتم تحديد مجموعة من البدائل العقلانية واختيار القرار الأكثر عقلانية فيها. من هنا، جاءت زيارة الرئيس الأسد للإمارات العربية المتحدة، بعد التحسن الكبير في العلاقات بين البلدين، والذي تجسد الماضي، عبر زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، لدمشق في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت بمثابة إعلان عودة العلاقات رسمياً بين البلدين، بغضّ النظر عن الاعتبارات والحسابات الإقليمية والدولية.

التنسيق والتعاون هذان، قيل إنهما موجودان منذ أعوام طويلة، وتجسّدا في الرسائل الإيجابية، التي كانت ترسلها حكومة الإمارات إلى الرئيس الأسد، عبر مبعوثين خاصين أحياناً، والتي عبّرت فيها عن وقوفها إلى جانب سوريا، لكنّ الضغوط عليها أكبر من قدرتها على المجاهرة بذلك، وهو ما كانت دمشق تقدّره وتتفهّمه على ما يبدو، من مبدأ أن دولاً معينة يكون قرارها السياسي قراراً تنظيمياً، يقوم على منطق تعددية الفواعل، بحيث يكون القرار محصلة مساومة وتفاعل بين فواعل متعددة بغضّ النظر عن عقلانيته من عدمها.

لعل الجزء المهم في البيان الصادر عن الزيارة هو تأكيد الطرفين المحافظة على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية منها، بالإضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً من أجل الوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها. وهو ما يعني خروج الإمارات من العباءة الأميركية، وهو ما كان ملاحَظاً منذ بدء الحرب الأوكرانية واقتراب الموقفين الإماراتي والسعودي من الموقف الروسي والصيني، وهو ما يعكس رغبة كِلتا الدولتين ربما في الاقتراب من موسكو وحلفائها بصورة أكبر.

ويبقى المؤكَّد في السياسة أنه ليس، بصورة دائمة، تتوافق براغماتية الأهداف مع أخلاقية الدوافع. ولعل الثابت الوحيد على الأرض هو وحدة سوريا وثبات موقفها الذي لم يتغير منذ بدء الأزمة، وصدق حلفائها ووقوفهم معها، والاستمرار في هذا الموقف إلى اللانهاية.

ربما بدأت دمشق تدرك أن لا إعادة إعمار حقيقي إلاّ بالانفتاح على دول الخليج العربي، في أقل تقدير. ولعلّ مرحلة الازدهار، التي شهدتها سوريا في أواخر السبعينيات بعد تدفق المساعدات الخليجية إليها، لا تزال حاضرة في ذهن صانع القرار في سوريا، على الرغم من القناعة بأن تلك الأموال كانت حقاً لسوريا، التي خاضت حرب تشرين التحريرية، والتي تسبّبت بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط آنذاك، وهو ما درّ كثيراً من الأموال على الدول المصدّرة للنفط في حينه.

فهل ستقود الإمارات اليوم القاطرة الاقتصادية العربية صوب دمشق لتحقق مصالح اقتصادية كبيرة لها، وتساهم في الوقت ذاته في التخفيف من معاناة الشعب السوري؟ وخصوصاً أنها بدأت، منذ نحو عامين، في إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، وكذلك زيارة كبار المسؤولين الإماراتيين للجناح السوري في معرض إكسبو، والذي عكس اهتماماً ملحوظاً بعودة العلاقات بين البلدين.

إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستنقل الجامعة من حالة السكون والعطالة إلى حالة الفعل والعمل، وستساهم ربما في نقل النظم السياسية العربية من حالة المناكفة والمشاكسة إلى تحقيق حد أدنى من التعاون والإحساس بالمسؤولية، كما ستساهم، بصورة كبيرة، في وضع حد لحالة نقل الخلافات العربية – العربية من مستوى الأنظمة والحكومات إلى المستوى الشعبي. وهو ما تكرَّس في الأعوام السابقة، والذي يُعَدّ الحادث الأخطر الذي ساهم في حدوث تصدعات غير مسبوقة بين الشعوب العربية. فهل ستنجح هذه الزيارة في جعل سورية تشارك في مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في الجزائر؟

وهنا، يتبادر إلى ذهننا تساؤل مشروع، وخصوصاً أن الإمارات العربية المتحدة هي التي تقود عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهل وصلت إلى قناعة بأن لا سلام من دون سوريا؟ بالاستناد إلى مقولة هنري كيسنجر الشهيرة: لا حرب بلا مصر، ولا سلام بلا سوريا. أم أنه الحرص على وحدة الصف العربي، إيماناً منها بأهمية الدور السوري ومحوريته ؟ أم أن هدفها الأهم هو تحجيم الدور القطري في المنطقة ولجمه؟ وهل كانت ستتحقق هذه الزيارة من دون مباركة سعودية، أو من دون رفض، على أقل تقدير؟

ختاماً، إن ابتعاد الزيارة عن المراسم الرسمية، المعتاد اتِّباعها بدقة، يعكس ربما حجم الارتياح والتطور اللذين شهدتهما العلاقات بين البلدين، واللذين يؤدي فيهما البعد الشخصي لصانع القرار دوراً كبيراً فيما يبدو، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.

والعقلانية السياسية تقتضي ألاّ نُفْرِط في التفاؤل أو التشاؤم، فالسياسة لغة أرقام ومصالح، وليست عبارة عن تفكير رغبوي يعكس سذاجة وغياباً في الرؤية وفي القدرة على قراءة المشهد السياسي قراءةً واقعية.

الميادين

وكالة أوقات الشام الإخبارية

وكالة أوقات الشام الإخبارية